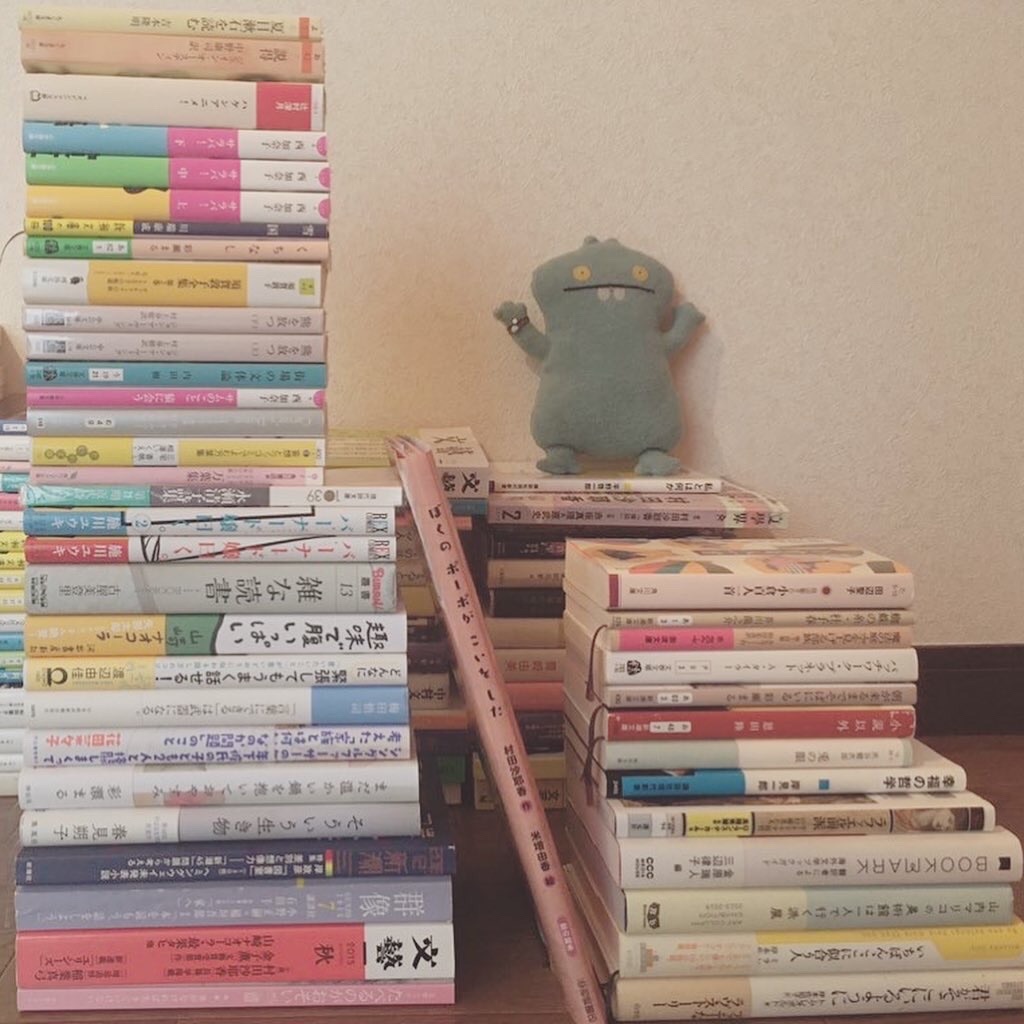

積ん読消化のち積む積む。

コロナウィルスの影響で図書館が休館になると知った私は、積ん読消化に励むことにしました。

図書館に行くとついつい上限いっぱいまで借りてしまって、返却期限までに借りた本を読むのでいっぱいいっぱいになってしまうため、積ん読はうずたかく積まれたまま揺るがない…。

これを機会に積ん読を消化せずに、いつ消化する!そして自粛明けには本屋さんでたんまり本を買って、いつもお世話になっている本屋さんに恩返しをするのだ!と、自粛期間約2カ月かけて、読みに読みまくった積ん読本、約40冊。

これで晴れて堂々と本が買える!と自粛明け以来、ちょこちょこ本屋さんに行き購入し、また順調に積まれています。

積ん読への罪悪感が薄れるとやっぱりどんどん買ってしまうものですよね…。

今回はボーナスand給付金が入ったのでさらにいつもより大きな気持ちで本屋さんに行き、6冊の本を購入してきたので、今日はその本についてお話ししていきたいと思います!

- 1冊め。 『ボッコちゃん』 星新一

- 2冊め。 『意識のリボン』 綿矢りさ

- 3冊め。 『銀の匙』 中勘助

- 4冊め。 『古今和歌集』 中島輝賢編

- 5冊め。 『土曜日は灰色の馬』恩田陸

- 6冊め。 『屋上で会いましょう』 チョン・セラン

- おわりに

1冊め。 『ボッコちゃん』 星新一

バーのマスターが趣味で作った、美しいロボット「ボッコちゃん」。見た目は人間そっくりだが、できるのは簡単なうけ答えと、酒を飲む動作だけー。ショートショートの代名詞とも言うべき表題作をはじめ、「おーい 出てこーい」「殺し屋ですのよ」「暑さ」「冬の蝶」「親善キッス」など、知的なユーモアを鋭い風刺で意外な結末へと導く50編を収録。日本でもっとも読まれているショートショート集。

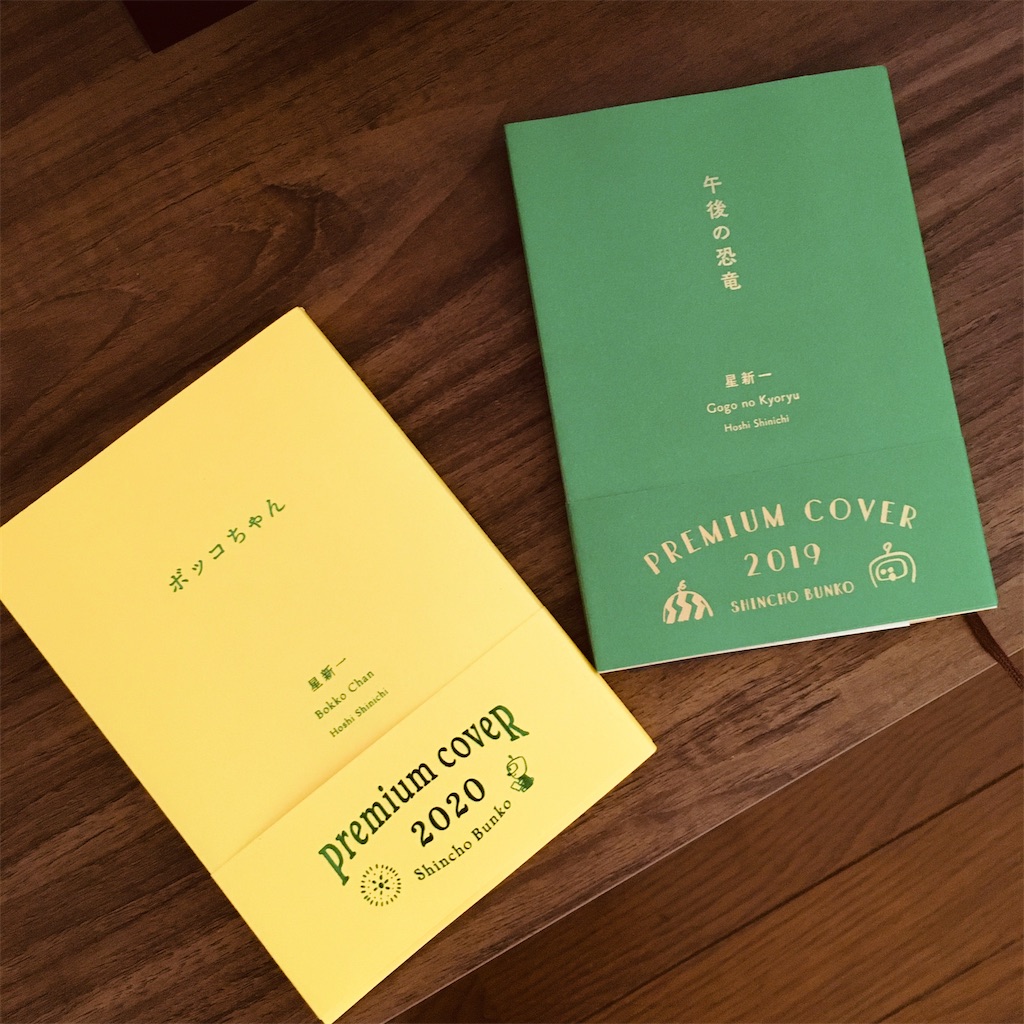

まず手にとったのが星新一の『ボッコちゃん』。

本屋さんに行く前から、夏の文庫フェアが始まっていることを知っていたので、入店してまずはそのコーナーに直行しました。

今年も新潮文庫のキュンタグッズはうちわしおり。

去年もうちわしおりだったんだけど、これが可愛くて4種類全部揃えちゃったんです。

今年もうちわだと知ってやっぱりどれも可愛くて、今年も全部揃えようかな!と思っていたので、まずは新潮文庫の夏フェアチェック!

すると目に飛び込んできたのは限定プレミアムカバーの本たち。

夏の文庫フェアの本を買うようになってもう10年近く経つんだけど、去年まで限定カバーに手を出したことはなく、それは「なんかミーハーっぽくない?」「本棚でそこだけ浮かない?」と思っていたからなのですが。

でも去年Twitterのフォリーさんの本棚に限定カバー文庫の背表紙がずらっと並んでいるのをみて「かっこいい!毎年買い揃えていたっていう歴史を感じる!」と、そこにおしゃれな読書家の歴史を感じて、あっさり鞍替え。そして去年の限定カバーだった星新一の『午後の恐竜』を買いました。

去年も星新一の限定カバーだったのに今年も星新一っていうのは芸がないかな、と思いつつ、でも去年『午後の恐竜』読んで、もっと星新一読んでみたいと思ったし、星新一は毎年限定カバーがでるし、そうした形で星新一揃えるのもなかなかおつかもしれない…。

2冊め。 『意識のリボン』 綿矢りさ

「私は絶対長生きするからね」母を亡くした20代半ばの真彩は、父にそう誓ってすぐ交通事故に遭ってしまう。激痛の中、目を開けると自分の身体を見下ろしていて!?「意識のリボン」結婚を控えた27歳の妹の引っ越しを手伝っていると、全裸の妹が女同士で寝そべっている写真が出てきた。驚く私に妹は!?「履歴の無い妹」娘、妻、母ー。様々な女性の人生に寄り添うように心の動きを描き切る短編集。

集英社文庫の夏フェア、ナツイチから選んだのは綿矢りさの『意識のリボン』。

ナツイチの今年のよまにゃグッズはブックバンド!ありがちなしおりではなくて、ブックバンドってとこがいいですよねー。

ナツイチキャラクターのよまにゃの表情があるのかないのかよくわからないシュールなお顔好きです。

綿矢さんはまだあまり馴染みがない作家さんで、そこそこ読んではいるのだけど(5冊くらい?)、馴染まないというか、いつも新鮮な気持ちで読めるというか。

それは読んだ量ではなくて、綿矢さんが書く女性とか女性性が私には馴染みがないからなのかなぁと。

クラスメイトや同僚にこういう子はいそうだけど、仲良くはなれないだろうな、遠くから見ていたいな、と思うような女性たちについて書かれていて、だからこそ、たまに読みたくなるというような。

この『意識のリボン』は短編集なので、そうした覗き見趣味を幅広く満たしてくれそうでわくわくです。

そしてこの文庫解説は倉本さおりさんだっていうこともポイント!

倉本さおりさんはTwitter文学賞の時や、ラジオなどでは親しみやすい本好きな語り口調なんだけど、文芸誌での書評の時はとても硬派で文学部の講義を受けているかのような文体で本の話をする方で、その多彩な語り口が魅力的。

わたしが今注目しているライターさんなのです。

↓ちなみにこちら、ブックバンドの今現在の姿…。

3冊め。 『銀の匙』 中勘助

書斎の本箱に昔からしまってあるひとつの小箱。その中に、珍しい形の銀の小匙があることを私は忘れたことはない。その小匙は、小さな私のために伯母が特別に探してきてくれたものだった。病院で人見知りで臆病な私を愛し、育ててくれた伯母。隣に引っ越してきたお蕙ちゃん。明治時代の東京の下町を舞台に、成長していく少年の日々を描いた自伝的小説、夏目漱石が「きれいだ、描写が細かく、独創がある」と称賛した珠玉の名作。

角川文庫の夏フェア、カドフェスから選んだのは中勘助の『銀の匙』。

カドフェスは買えば必ずもらえるグッズはなく、応募券がついていて集めると抽選で旅行券とかがもらえる仕組み。

去年までは買うとブックカバーがもらえるんじゃなかったかな…。

でもこうした形で抽選の方が書店員さんには負担がなくて楽かもしれませんね。

中勘助の『銀の匙』は、昔どこかの進学校の授業で教材として使われていて、毎回一章ずつ読んでいき、そこに出てくる言葉について調べたり、そこに出てくる遊びをしたりして、勉強しながら実践しながら読み通した結果、ものすごく学力があがった、といったような話をテレビで見てずっと気になっていたもの。

記憶が曖昧すぎるけれど、曖昧なままずっと記憶に残っていたので大分印象的だったのでしょう。

どこの学校だったかな。すごい有名校だった気がするのだけど。

なんだかその教材が『銀の匙』だったかどうかすらあやしいくなってきたぞ…。

この角川文庫の『銀の匙』、かまわぬカバーなんです。

このシリーズ、手拭いのお店かまわぬの手拭いのデザインを文庫カバーにしたものだから和柄で可愛いし、質感もマットだし手触りも手にしっくりくるのがいい感じ。

このかまわぬカバーシリーズも実は今まで「ミーハーじゃない?本棚で浮かない?」なんて思っていたんだけど、これもまたTwitterのフォリーさんの本棚にずらっと並んでいるのを見て「かっこいい!」と揃えはじめたもの…。

でも他のレーベルで既に持っているものだったり、読みたいと思うものがなかったりで、あんまり揃わなそうでもある…。

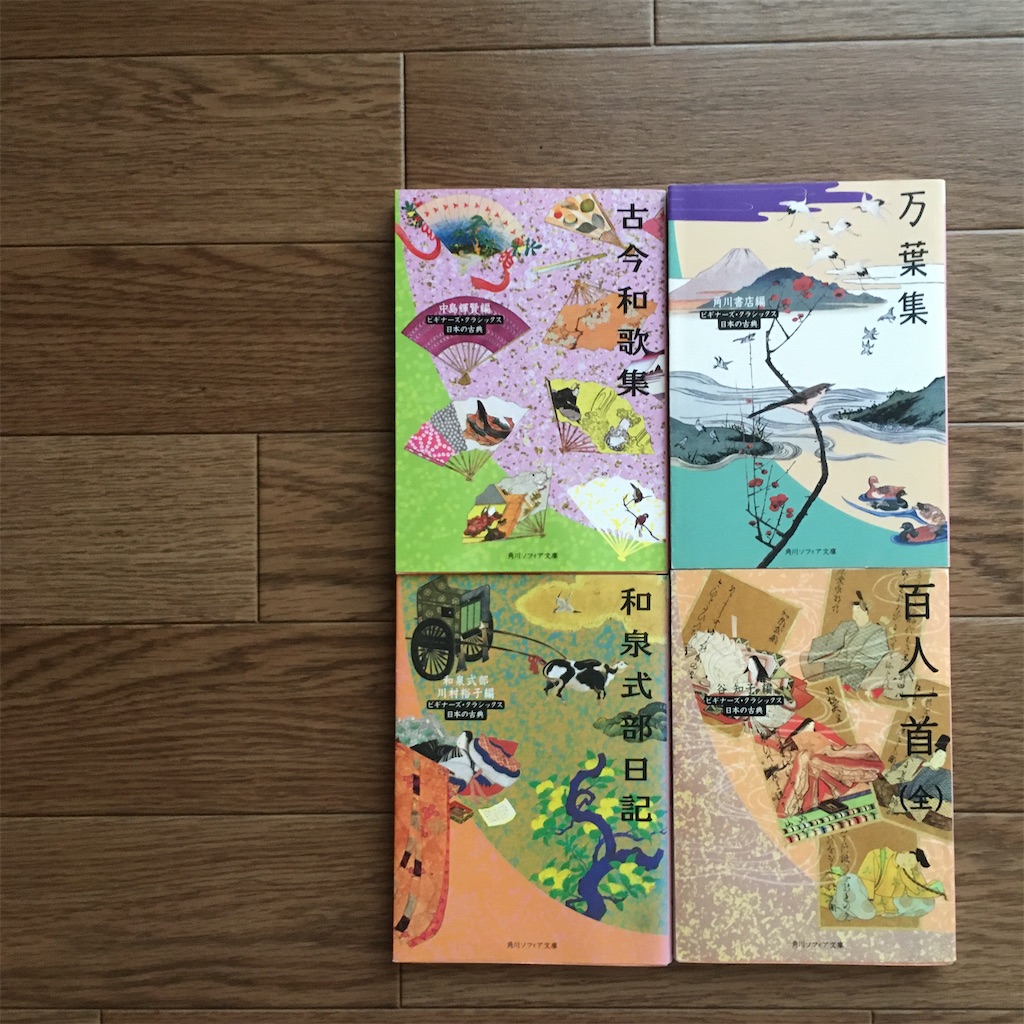

4冊め。 『古今和歌集』 中島輝賢編

四季の移ろいに心をふるわせ、恋におののく。現代人と変わらない痛切な想いを、1100年以上前の平安時代の男女は和歌という五・七・五・七・七の三十一文字に込めて歌い上げた。本書では、古今和歌集20巻、約1100首の中から精選した歌を70首余取り上げて丁寧に解説。「倭歌は、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける」と、冒頭の仮名序に記す古今和歌集の魅力を存分に味わえる一冊。ふりがな付きで朗読にも最適。

自粛中に百人一首の本と万葉集の本を読んだので、今度は古今和歌集の本読みたいなぁと手にとった本。

買ったのは角川ソフィア文庫の「ビギナーズ・日本のクラシックス日本の古典」シリーズの『古今和歌集』。

同シリーズの『百人一首』も読んだし、『万葉集』も読んだので今回もこちらのシリーズで。

『新古今和歌集』もいつか読みたいなぁ。『和泉式部日記』も積ん読にある。『紫式部日記』も『徒然草』『枕草子』も読んでみたいなぁ。

この角川ソフィア文庫は日本の古典をわかりやすく現代語訳にしてくれて解説も丁寧なのでわかりやすいので、ますます古典文学に興味が湧いてくるレーベル。揃えたくなってしまう。

この背表紙が本棚にずらっと並んでるとすごい硬派な感じしてかっこいいし。

また本棚の見栄えの話。

5冊め。 『土曜日は灰色の馬』恩田陸

小説、漫画、映画に音楽、舞台まで……少女時代からありとあらゆるエンターテインメントを堪能し、物語を愛し続ける作家の眼にはどんな世界が映っているのか? その耳では、どんな響きを感じているのか? どんな言葉で語るのか? 軽やかな筆致で想像力の海原を縦横無尽に楽しみ尽くす、どびきり贅沢なエッセイ集。

「恩田陸」と聞けば、『六番目の小夜子』とか『夜のピクニック』『蜜蜂と遠雷』などなど代表作がたくさん頭に浮かぶと思うけど、エッセイはあまり知られていないんじゃないでしょうか。

なんて言っていますが、わたしも恩田陸さんにエッセイのイメージはありませんでした。

でも以前書評家の三宅香帆さんが「何度も読んでる本で、自分の原稿がうまくいかない時に手に取る」と言っていて、自粛中に初めて読んでみたのが『小説以外』なんです。

やっぱり好きな人の好きなものって好きでしかない…。「読んでみてよかったー!もっと読みたいーー!」となりました。

三宅さんが何度も読みたくなるのがよくわかります。

なんというか中身がぎっしり詰まってるエッセイ、というか濃厚でちょっとビターなチョコレートの詰め合わせ感があるような気が。

文章から自分の好きなものに真摯に向き合ってきた姿勢というか、妥協せず自分がいいと思うもの、好きなものを選び抜いてきた人というイメージが立ち上がってきてそれがすごくかっこいい。

というわけで最近文庫化したらしい『土曜日は灰色の馬』を買いました。タイトルがもうかっこいい。渋い。

6冊め。 『屋上で会いましょう』 チョン・セラン

職場でのあらゆるハラスメントに疲れきり、常日頃、屋上から身を投げたいという衝動に駆られる‘‘私’’拠り所は三人の女の先輩(オンニ)だけ。

ある日、先輩から渡されたのは、古くから受け継がれてきた絶望から抜け出すための「呪文書」だったが…(「屋上で会いましょう」)

結婚・離婚・ハラスメント・突然死ー現代の女性たちが抱えるさまざまな問題や、社会に広がる不条理を、希望と連帯、やさしさとおかしさを織り交ぜて、色とりどりに描く9作品を収録。韓国文学を代表する人気作家チョン・セラン、初めての短編集。

今まで読んできた韓国文学は、切なかったりやるせなかったり、苦しみや痛みを描いていて、どちらかというと読むのが辛くなってくるような純文学要素が高めなものばかり。

ですがチョン・セランは作品はそうした要素をきちんと含みつつも、エンタメ要素もあったりして読みやすい作風だなぁと思います。

『フィフティ・ピープル』はタイトル通りたくさんの登場人物で構成される物語で、人物たちがすれ違ったりゆるやかにリンクしていて、物語の広がりを見せるような手法がエンタメっぽかったですし、『保健室のアン・ウニョン先生』も霊能力を持つ保健室の先生が悪いものから生徒や学校を守ろうとするホラーだったり冒険小説だったり学園恋愛小説だったり、なんだかうまく定義できないごちゃごちゃ楽しいエンタメ要素満載で楽しめるところもたくさんでした。

でもしっかり韓国文学がこれまで丁寧に扱ってきた切なさややるせなさも描いているので、韓国文学初心者のかたにもおすすめです。

今回買った本は初の短編集ということで、そこも楽しみ。

今回買った本は短編集が多いなぁ。

小説は4冊かったけど、『銀の匙』以外は全部短編集だ。

どっぷり長編もいいけど、いろんな読後が味わえる短編集っていいですよね。

テンポのいい贅沢というか。

おわりに

今回初めて「買った本」について書いてみました。

読んだ本について書くのも楽しいけど、買った本について書くのも購入時のわくわく感、読む前のわくわく感をじっくり味わうことがでて、楽しい!

長々と書いてしまいましたが、最後までお付き合い頂きありがとうございましたー。